Leechkirche

Ortsgeschichte

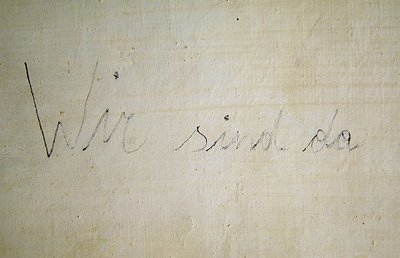

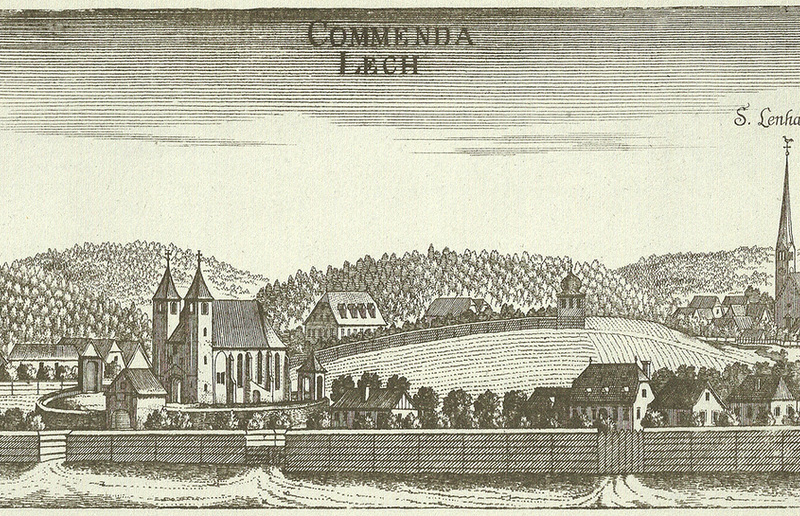

Die Geschichte dieses Ortes reicht weit in vorchristliche Zeit zurück. Die Ortsbezeichnung Leech (Lee: althochdeutsch Grabhügel) weist auf die ursprüngliche Funktion des Ortes hin. Bei archäologischen Grabungen von 1991-1994 (Leitung: Prof. Manfred Lehner) fand man Reste eines Bestattungsplatzes der Urnenfelderzeit (9./8. Jh. v. Chr), über dem im 7. Jh. vor Chr. ein großer, hallstattzeitlicher Grabhügel errichtet wurde. Damals konnten auch die Fundamentmauern eines Rundbaues des 11. oder frühen 12. Jh. freigelegt werden, die eine beträchtliche Anzahl römischer Ziegelfragmente enthalten. Die Funktion dieses Baues (möglicherweise eine Rundkirche oder ein Wohnturm) ist nicht eindeutig bestimmbar. Die älteste historisch gesicherte Nennung des Ortes aus dem Jahr 1224 bezieht sich auf eine der heiligen Kunigunde geweihte Rundkirche, die von Herzog Friedrich II. dem Streitbaren 1233 dem Deutschen Ritterorden übergeben wurde. Auch ihre Fundamente samt Apsis wurden archäologisch ergraben und freigelegt. Die kunsthistorisch äußerst bedeutende romanische Kirche dürfte aus dem frühen 13. Jh. stammen. Sie war der im Jahr 1200 durch Papst Innozenz X. heilig gesprochenen Kaiserin Kunigunde geweiht. Eine historisch nicht ganz gesicherte Überlieferung besagt, dass Herzog Leopold VI. die Kirche zu Ehren der Hl. Kunigunge im Jahr 1202 gestiftet habe, nachdem er der Übertragung der Gebeine im Dom zu Bamberg beigewohnt habe und Zeuge eines Wunders geworden sei. Die erste urkundliche Erwähnung der Kirche stammt aus dem Jahr 1224, ihr Grundriss wurde durch eine gefräste Linie im neuen Steinboden der heutigen Kirche sichtbar gemacht. Der Bau wurde um 1250 bei einem Ungarneinfall vollkommen zerstört.

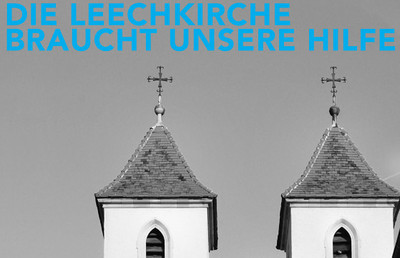

Die Kirche Maria Himmelfahrt am Leech

Nach 1255 (oder 1275) begann der Deutsche Orden die heutige Kirche Maria Himmelfahrt am Leech als hohen, lichtdurchfluteten Raum im Stil der französischen Gotik nach dem Schema und Vorbild der Pariser Sainte-Chapelle zu bauen. Fertig gestellt wurde die Kirche wahrscheinlich 1293 (aus diesem Jahr ist die Gewährung eines Ablasses beim Besuch der Kirche überliefert). Sie gilt als einer der bedeutendsten, frühgotischen Bauten in Östereich. 1979 wurde die Kirche vom Deutschen Orden, der bei der Kirche zeitweilig auch ein Hospital und eine Lateinschule betrieben hatte, der Diözese Graz-Seckau übergeben und 1985 als Universitätskirche gewidmet. Umfassende Restaurierungsarbeiten mit der Neugestaltung der Boden- und Presbyteriumszone durch die Architekten Jörg und Ingrid Mayr wurden 1994 abgeschlossen. Die feierliche Weiheliturgie fand am Vorabend zum 1. Mai statt.

Die Ausstattung der Leechkirche aus unterschiedlichen Epochen spiegelt nicht nur eine durchgehende Gebetstradition, sondern fügt sich auch zu einem harmonischen künstlerischen Ganzen. Man betritt die Kirche durch ein gotisches Gewändeportal, in dessen Tympanonfeld eine gotische Sandsteinfigur einer lieblich lächelnden Madonna mit Kind, das die Mutter liebevoll am Kinn kost (zw. 1283/93) Aufmerksamkeit verdient. Vom gleichen Meister stammen auch die Schlusssteine im Gewölbe des Kircheninneren, die ein Astwerkkruzifix, die Hl. Kunigunde, die Hl. Margarethe und die Hl. Barbara zeigen.

Besondere Beachtung verdienen die mittelalterlichen Glasmalereien der Maßwerkfenster im Chorbereich aus der 1.Hälfte des 14. Jh. Nach Zerstörungen durch Wind und Unwetter wurden sie aus mehreren, später teilweise zugemauerten Fenstern um 1500 vom Komtur Mert Hulber, der sich in der untersten Bildreihe des südlichen Fensters darstellen ließ, neu zusammengestellt. Sie zeigen Szenen aus dem Leben Jesu und Mariae, Heilige und Propheten. Besonders kostbar sind die seltenen Darstellungen der Trinität im Dreipass-Abschluss der Maßwerkfenster als namentlich bezeichnete Personen in verschieden farbigen Gewändern im Nordfenster der Apsis bzw. mit drei identischen Gesichtern im Mittelfenster.

Der spätbarocke Hochaltar (um 1780) mit Darstellungen der Hl. Elisabeth, die einem Bettler mit Holzfuss Almosen gibt und der Hl. Kunigunde mit der deutschen Kaiserkrone zu ihren Füßen, sowie Gottvaters und des Hl. Geistes im Giebelfeld birgt eine gotische Madonna mit Kind (um 1500).

Nördlich des barocken Hochaltares verdient in der Apsis das gotische Sakramentshäuschen aus dem Jahr 1499 Beachtung, in einer Nische der Südwand das Fresko einer bei der letzten Restaurierung zufällig entdeckten und freigelegten, ausdrucksstarken Pietá mit Rittern als Stifterfiguren, sowie an der Nordwand ein expressives spätgotisches Kruzifix (Beginn 16. Jh.) und die barocke Kanzel von Joseph Schokotnigg mit Engelsputten mit Kronen und Kopfschmuck, die die vier Erdteile symbolisieren.

Den Volksaltar aus irisierendem, norwegischem Larvikit schuf der Bildhauer Karl Prantl. Er bildet das kontemplative Zentrum des Kirchenraumes. Steinbearbeitung ist für den Künstler meditative Versenkung in das Geheimnis der Schöpfung. Die wie eine Perlenkette an der Oberseite aus dem Stein modellierten runden Formen erinnern an Gebetsschnüre unterschiedlicher religiöser Traditionen, aber auch an den Rosenkranz, Hilfe zur betenden Betrachtung des Mysteriums der Menschwerdung des Gottessohnes.